-

東京工学院専門学校(法律情報科)専門スキルを磨きながら、全学科に設置の大学コースで大卒資格「学士」を取得できる!専修学校/東京

-

朝日大学(法学部)看護・歯科医療・法律・経営・スポーツ科学を学び、即戦力として社会で活躍!私立大学/岐阜

-

成蹊大学(政治学科)ワンキャンパスだからこそ生まれる文系・理系、分野を越えたコラボレーション私立大学/東京

-

札幌学院大学(法律学科)学生生活を力強く後押しする3つの支援力私立大学/北海道

-

専門学校 福岡カレッジ・オブ・ビジネス(大学併修リクルート科)販売・接客、経理・医療事務、Web・IT、近畿大学卒業資格・公務員などを目指す!専修学校/福岡

弁護士になるには

弁護士の学校の選び方

弁護士に求められる人物は?適性を知る

弁護士を目指せる学校の学費(初年度納入金)

弁護士の仕事内容

弁護士の就職先・活躍できる場所は?

- 警察署

- 裁判所

- 法律関連事務所

弁護士のズバリ!将来性は?

弁護士の先輩・内定者に聞いてみよう

法学部政治学科

弁護士を目指す学生に聞いてみよう

法律情報科 大学コース

法学部 法律学科

弁護士のやりがいを聞いてみよう

もっと詳しく調べてみよう

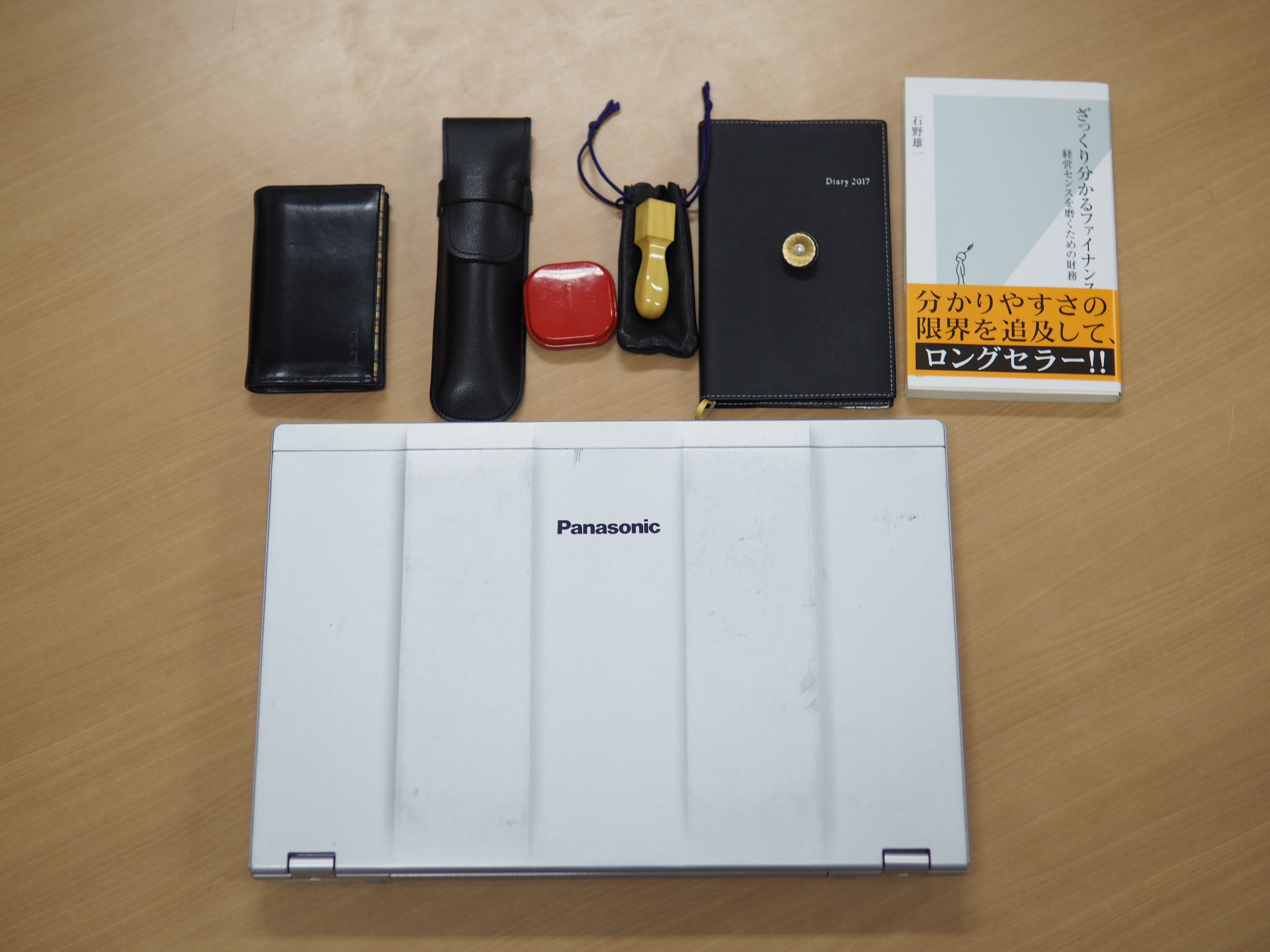

弁護士の持ち物を見せて!

弁護士が登場するマンガやドラマ

弁護士の1日のスケジュール

弁護士の1年目はどうだった?

弁護士の歴史を知ろう

弁護士のキャリアパス

弁護士の20年後、30年後はどうなる?

弁護士になるための勉強時間・やり方

弁護士の楽しいことと大変なこと

弁護士の研修ではどんなことをするの?

-

関東学院大学(法学科)横浜・神奈川をフィールドにした「社会連携教育」で「未来の社会で生きる力」を育む。私立大学/神奈川

-

東京経済大学(現代法学科)基礎から応用まで3層構造の学びで、「考え抜く実学。」を始めよう私立大学/東京

-

宮崎産業経営大学(法律学科)きめ細かなキャリア教育で就職を支援!グローバルに活躍できる人材も育成!私立大学/宮崎

-

東海大学(法律学科)学びの領域を広げ、より専門性の高い学びを追究し、新時代の社会を創造する場所へ!私立大学/神奈川・北海道・東京・静岡・熊本

-

山梨学院大学(法学科)国際教育・スポーツ・就職支援に強い総合大学。私立大学/山梨

司法試験<国>の就職先

司法試験<国>をとるには

司法試験<国>の受験資格

司法試験<国>の合格率・難易度

資格団体

弁護士になるには?

弁護士の仕事について調べよう!

弁護士の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!

先輩たちにも聞いてみよう

関連する記事

-

法学部とは?学ぶこと、資格、就職先、学んだことを生かせる?進学後のリアル教えます!

法学部とは?学ぶこと、資格、就職先、学んだことを生かせる?進学後のリアル教えます!法学部と聞くと、裁判官や弁護士、検察官を目指す人のための学部というイメージがあるけど、実際はそれだけじゃないって知ってた? 法学部ではどんなことを学ぶの?どうして就職に強いといわれているの? ここでは、そんな意外と知らない法学部について、実際に大学で法律学を教えている教授にも解説してもらい、詳しく紹 …

-

マイナンバー制度や訴訟社会で仕事が急増!「社会保険労務士」に注目!

マイナンバー制度や訴訟社会で仕事が急増!「社会保険労務士」に注目!将来、どんな仕事をしたい? 弁護士や税理士みたいに手に職をつけて自分の事務所を開業したい? そう考えている人に、ぜひ知ってもらいたい資格がある! それが「社会保険労務士」。 「それって国家資格なの?」 「どんな仕事をするの?」 初めて聞いた職業だという人も多いだろう。 実は、 …

-

あなたの知らない学問──「宇宙法」って何?

あなたの知らない学問──「宇宙法」って何?■宇宙法のルーツは1966年締結の宇宙条約 世の中にはいろいろな法律がある。「労働法」「会社法」「食品衛生法」などはみんなも教科書や新聞などで目にしたことがあるはず。 では、「宇宙法」はどうだろう? 「え、そんな法律があるの?」「SFアニメの世界にならありそうだけど」と思う人も多いかも。 …

-

「弁護士」と「弁理士」ってどう違うの?両方の資格を持つ先生に聞いてみた

「弁護士」と「弁理士」ってどう違うの?両方の資格を持つ先生に聞いてみたテレビドラマでもよく見かける「弁護士」「弁理士」という2つの職業。 よく似た名前だけど、どう違うのか知ってる? 弁護士と弁理士の2つの資格をもち、法律事務所「イノベンティア」の代表をつとめる飯島歩さんに仕事内容の違いやなり方などを聞いてみた! 【お話を聞いた人】 飯島歩さん …