文化人類学とはどんな学問?

文化人類学とはどんな学問?

「人間とは」という普遍的なテーマに挑戦

人間の日常的な行動や街の様子を観察することで、その地域に根づく文化や社会などのしくみを研究し、「人間とは」という普遍的なテーマに挑戦する学問です。現地の生活に入り込んで調査するフィールドワークが特徴です。

文化人類学と他の学問とのかかわり

民族学、民俗学、社会学、心理学などに少しずつ共通点

文化人類学を、世界の民族を対象とするフィールドワークを主体とした研究手法で、「人間とは何か」という問いに答える学問と考えると、民族学、民俗学、社会学、心理学などに少しずつ共通点があります。その反面、核心的な部分に異なる点がありますから、よく違いを吟味しましょう。

文化人類学では何をどのように学ぶか

1・2年は座学、3・4年でフィールドワークへ

学部では1・2年次で、文化人類学のフィールドワークに必要な着眼点や注意点などのノウハウを学び、3・4年次では身近なフィールドで調査を行い、卒業論文をまとめます。そして大学院生になると自分のフィールドを決めて出かけていき、現地で観察を行う中で研究テーマをみつけていくというのが、大まかな流れです。

文化人類学はこんな人に向いている

旅や街歩きが好きなら楽しめる

「旅する学問」といわれるだけに、旅や街歩きが好きだと文化人類学の研究を楽しめるでしょう。旅や異文化への興味といった軽い興味からでも始められるのが魅力です。難しいことは考えなくてもかまいませんが、海外でのフィールドワークを視野に入れるなら、ある程度の準備と心構えが必要です。

文化人類学を学んだ後の進路と今後の展望

「国際的な対応力」、「他者とは違うものを発見できる視点」、「取材力」の三つの能力を生かした進路

文化人類学を通して身につく「国際的な対応力」、「他者とは違うものを発見できる視点」、「取材力」の三つの能力を生かした進路が人気です。ホテルや旅行、商社、国際機関といった国際系、警察や不動産業界といった地域系、新聞・テレビ、出版といったマスコミ系などが代表的です。

文化人類学の先生にきく

文化人類学ではこんな研究をしています

国内の都市で街歩きをしながら研究

これまでにミクロネシアのヤップ島やニュージーランド、香港などに赴き、日常生活のあらゆることを観察し、その背景にある価値観を考察するというフィールドワークを行ってきました。近年は、「日本人、日本文化とは」というテーマに興味が広がり、国内の都市で街歩きをしながら研究をしています。(江戸川大学 社会学部現代社会学科 斗鬼正一教授)

タンザニアの都市で、古着の行商人と一緒に生活しながら、彼らの商慣行について研究

タンザニアの都市で、古着の行商人と一緒に生活しながら、彼らの商慣行について研究していました。そこから、「ウジャンジャ(賢さ/ずる賢さ)」を生活信条とする零細商人たちが、不安定な都市環境で生きられるしくみが見えてきました。(立命館大学大学院 先端総合学術研究科 小川さやか准教授)

文化人類学のここが面白い

日常の中にある「変」に注目

外の文化に触れることで、いかに自分たちが常識にとらわれて頭が固くなっているかを自覚できるのが、文化人類学を学ぶ一つの意義でしょう。日常の中にある「変」に注目し、それをおもしろがれる力は独創的な発想や企画力につながるはずです。さらにその力があると、街歩きや旅行も、日常生活もより楽しめるようになります。(江戸川大学 社会学部現代社会学科 斗鬼正一教授)

遠く離れた世界と共通性を感じられる

遠い世界で自分たちとまったく違う思想で動いている人たちと一緒に生活するのは、新鮮であり、新発見であり、自分の生き方・考え方を見直す契機になります。その一方で、同じようなことを求めたり、悩んだりしていることも少なくありません。遠く離れた世界と共通性を感じられるのもおもしろさの一つです。(立命館大学大学院 先端総合学術研究科 小川さやか准教授)

もっと先生たちに聞いてみよう

アフリカ難民の調査を通し、文化や人間の多様性を探る先生

盛岡大学 文学部社会文化学科飛内 悠子准教授

「スポーツ」×「文化」の研究で、新たな可能性を探る先生

くらしき作陽大学 健康スポーツ教育学部健康スポーツ教育学科豊島 誠也先生

言語・文化を越え、真のコミュニケーションを追求する先生

山口県立大学 国際文化学部国際文化学科林 ヒョン情(Lim Hyunjung)教授

文化人類学の学生にきく

文化人類学を選んだ理由を教えて!

- 音楽や絵画など文化全般に興味があった。

- 実際に現地を訪れて、調査研究できる学問に惹かれた。

- 世界の文化を学びたかった。

音楽が大好きで、建築や絵画、宗教などにも興味がありました。文化全般を広く学べる学問だと知ったことが決め手です。

(総合文化政策学部 総合文化政策学科 aaさん)

いろいろな土地の文化を学びたかったからです。実際に現地に訪れて、興味のある人や事を長期間かけて調査研究するフィールドワークができることに魅力を感じました。

(人間・環境学研究科共生文明学専攻 加奈保さん)

高校生のころ、世界史の授業を通じてさまざまな国の文化に興味をもち、各国の現地調査を実施するカリキュラムのある学部を選びました。世界の文化をより深く理解できると思っています。

(文化構想学部 ちょーそさん)

高校生のころから日本史が好きだったのですが、日本のことだけでなく、国際的なことも学べる学科だと知り、とても魅力的な学問だと思い選びました。

(人間文化学科 Kさん)

時間割と授業内容を教えて!

キャンパスライフの参考に、文学部 人文学科社会学専攻2年生の時間割をチェックしてみましょう。

「考古学」や「地理学」で地域の歴史や特徴を座学で学び、「社会学演習」で実際に地域を対象に現地調査を行うなど、座学と実習の授業がバランスよく組まれています。

1年次は、英語のリスニングやスピーキング、レポートの書き方、さまざまな一般教養科目を通して、基礎的な学力を幅広く身につけます。2年次になると専攻分野に関する授業が始まり、実践演習に必要な文献調査、統計データの集計・分析、インタビュー法などを学んでいきます。

3年次になるとゼミを中心に自分の研究テーマを設定し、フィールドワークなどを通して実際に調査・研究したことをレポートにまとめます。4年次は引き続き自分の研究テーマや問題意識を掘り下げ、その集大成として卒業論文に取り組んでいきます。

文化人類学ではこんなテーマで学べるよ!

- 文化や価値観がどのように作られてきたか。

- 美術、衣服、伝記などの文化史。

- 小説や映画製作を学べる学科も。

外見至上主義や、女性の美しさの基準について研究しています。外見が重視される原因や現代における問題点、今後どのような社会が理想かを考えることは、とても奥が深いです。

(人間総合学群人間文化学類日本文化専攻 あちゃんさん)

文化史について幅広いテーマが用意されています。浮世絵や着物、海外に渡った日本の美術作品といったテーマから、桃太郎などのおとぎ話やアイヌ民族、歴史といった研究をしている学生もいます。

(文学部 日本文学科人文学専攻 のののさん)

「私」というものがどのようなものなのか深く見つめ直し、それを文章に落とし込むことで小説とし、ひとつの作品として作成するのが私の研究内容です。

(文学部 文学科文芸メディア専攻 きりさん)

「映画」を制作しています。好きなことが学べて毎日とても充実しています。

(総合文化政策学部 総合文化政策学科 aaさん)

文化人類学で楽しかった演習やテーマを教えて!

- 「オカルト芸術論」でホラー映画やアニメを鑑賞。

- 「化粧の文化論」で外見重視の原因や問題点を考察。

- キャッチコピーの分析で読み手の興味を探る。

一番印象に残っているのは「オカルト芸術論」です。ホラー系の映画を鑑賞したり、「鋼の錬金術師」などアニメを見たりと幅広く、おもしろいながらも学びが得られました。

(文化構想学部 ちょーそさん)

「化粧の文化論」が印象に残っています。外見重視の原因や問題点、書籍『人は見た目が9割』の考察など、現代社会の外見に関する差別や偏見について深く考えたことが印象に残りました。

(人間総合学群人間文化学類 日本文化専攻 あちゃんさん)

講義では、ワークショップでキャッチコピーの分析を行いました。短い文章で読み手の興味を惹くには、さまざまな工夫が必要なことを知りました。「言葉」についての研究は奥が深く、とても楽しいものです。

(文学部 日本文学科人文学専攻 のののさん)

印象深いのは「キリスト教文化論」です。普段の何気ない生活の中にも、キリスト教由来のものがたくさんあることを知り、驚きの連続でした。

(総合文化政策学部 総合文化政策学科 aaさん)

文化人類学を学んでみてどうだった?

- 新たな発見があり、世界の見え方が変わった。

- 伝わりやすい文章を書く技術が身についた。

- 歴史や過去の大切さに気づいた。

文化についてだけでなく、美術史や考古学など幅広く学ぶことができました。国ごとの文化や歴史を知ることで新たな発見がたくさんあり、世界の見え方が変わってきたことに気づきました。

(人間文化学科 Kさん)

入学前は歴史をたくさん学ぶと思っていましたが、文化史がメインでした。日本の文化を学んで、どのような文化や風習でも完全に廃れることはなく、現代の日本人にしっかり価値観として残っていることに気づきました。

(人間総合学群人間文化学類 日本文化専攻 あちゃんさん)

入学前に想像していたよりも、幅広いジャンルの作品に触れる機会がありました。文章とはなにか、作者の意図はどのようなものかを学ぶことで、自分で文章を作るときにも伝わりやすい方法を選択する力が身につきました。

(文学部 文学科文芸メディア専攻 きりさん)

文献での研究が中心かと思っていましたが、現地で調査を行うフィールドワークも多く実施することが意外でした。私は日本の歴史について深く学んでいますが、今私たちの目の前にあるものがどのような経緯を辿ってきたかがわかります。過去を学ぶことは未来を考えるうえでとても大切なことだと真剣に考えるようになりました。

(文学部 日本文学科人文学専攻 のののさん)

記事はスタディサプリ編集部が文化人類学を学ぶ学生に対して独自に行ったアンケートへの回答をもとに構成しており、実際の履修内容は各学校により異なる場合があります。各学校についての詳細な情報は学校ページにてご確認ください。

もっと在校生たちに聞いてみよう

不安や悩みを抱えた子どもたちの役に立てるような先生になりたい。

埼玉学園大学 人間学部 人間文化学科

伊藤 柚月さん

上杉謙信がたどった道を追って、新潟と山形の寺院へ。調査に熱中する4カ月間を過ごしました。

京都精華大学 人文学部 総合人文学科(現:国際文化学部 人文学科)

宮下 巧

京都にある46の寺社を取材して、御朱印巡りの最前線を調査。将来は、中学生に歴史の魅力を伝える先生になりたいです。

京都精華大学 人文学部 総合人文学科(現:国際文化学部 人文学科)

花桐 蒼唯

もっと卒業生たちに聞いてみよう

新婦様の夢を叶え、大切な一日を彩る衣装のご提案をしています

金沢ウエディング・ビューティー専門学校 ブライダル系コース

竹谷 未来さん

文化人類学に関連する本

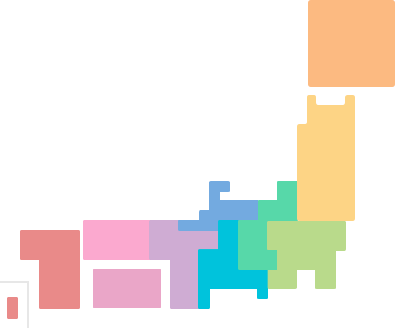

全国のオススメの学校

-

跡見学園女子大学(人文学科)-自律し、自立した女性へ-「好き」を育て、未来をひらく私立大学/東京・埼玉

跡見学園女子大学(人文学科)-自律し、自立した女性へ-「好き」を育て、未来をひらく私立大学/東京・埼玉 -

京都産業大学(文化学部)文系・理系10学部18学科、約15,000名が集う日本最大規模の一拠点総合大学。私立大学/京都

京都産業大学(文化学部)文系・理系10学部18学科、約15,000名が集う日本最大規模の一拠点総合大学。私立大学/京都 -

金沢大学(人間社会学域人文学類)国公立大学/石川

-

山形大学(人文社会科学部)「学生目線による大学創り」を目指し、教育・研究・地域貢献に取り組む総合大学国公立大学/山形

山形大学(人文社会科学部)「学生目線による大学創り」を目指し、教育・研究・地域貢献に取り組む総合大学国公立大学/山形 -

京都華頂大学(日本文化学科)保・幼・小を同時取得可能な「こども生活学科」、管理栄養士をめざす「食物栄養学科」私立大学/京都

京都華頂大学(日本文化学科)保・幼・小を同時取得可能な「こども生活学科」、管理栄養士をめざす「食物栄養学科」私立大学/京都 -

帝京大学(日本文化学科)理工学部は2学科体制へ!10学部30学科ものフィールドで、「自分流」の未来を見つける私立大学/東京・栃木・福岡

帝京大学(日本文化学科)理工学部は2学科体制へ!10学部30学科ものフィールドで、「自分流」の未来を見つける私立大学/東京・栃木・福岡 -

専修大学(人間科学部)就職に強い専修大学。ビジョンは「社会知性の開発」。未来社会へ貢献する人材を育成!私立大学/東京・神奈川

専修大学(人間科学部)就職に強い専修大学。ビジョンは「社会知性の開発」。未来社会へ貢献する人材を育成!私立大学/東京・神奈川 -

札幌マンガ・アニメ&声優専門学校(アニメーションデザイン学科)マンガ・アニメを仕事に!東京直結のデビュー支援、北海道トップクラスのデビュー実績専門学校/北海道

札幌マンガ・アニメ&声優専門学校(アニメーションデザイン学科)マンガ・アニメを仕事に!東京直結のデビュー支援、北海道トップクラスのデビュー実績専門学校/北海道 -

東京都立大学(人間社会学科)教育・研究機関や産業界との連携を通じて人間社会の向上・発展に寄与する人になる国公立大学/東京

東京都立大学(人間社会学科)教育・研究機関や産業界との連携を通じて人間社会の向上・発展に寄与する人になる国公立大学/東京 -

山口県立大学(国際文化学科)地域との関わりを重視する大学。多くの人と関わることで視野が広がり成長を実感できる国公立大学/山口

山口県立大学(国際文化学科)地域との関わりを重視する大学。多くの人と関わることで視野が広がり成長を実感できる国公立大学/山口